乐竞体育APP平台-麦门新顶流,硬控成年人

文:胡汉三

来源:DT商业观察(ID:DTcaijing)

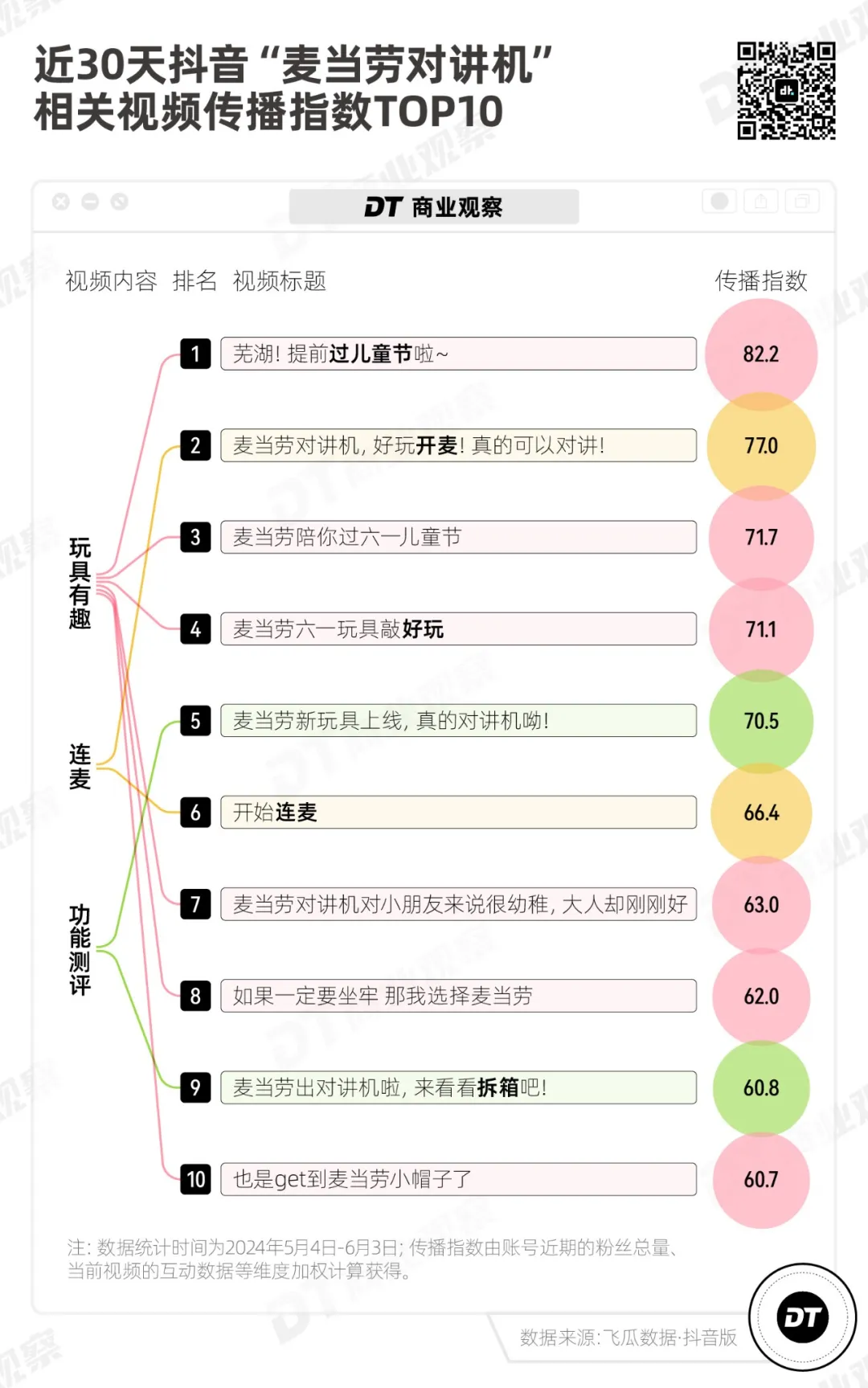

今年六一,新晋顶流“麦麦对讲机”成为“麦门宇宙”的一场大捷。5月22日,麦当劳推出儿童套餐新玩具——麦乐鸡薯条对酱机,以经典产品麦乐鸡块和薯条为原型,全国限量发售50万套,点餐后加38元到手。玩具开售不到两个小时,就被一抢而空。麦当劳APP被挤崩,多家门店宣告售罄。随之而来的黄牛炒价、闲鱼转让,让对讲机的二手价格一路高歌,涨到惊人的300块。 (图片来源:麦当劳微博)#麦当劳app崩了##麦当劳对讲机被炒至300元#等话题冲上热搜,对讲机的热度也走上巅峰,成为社交硬通货。那么,到底是谁在买麦麦对讲机?它凭什么会火?麦当劳的玩具生意为啥能制造爆款和话题?01麦当劳新玩具,成年人抢着玩玩具成顶流,并不是新鲜事。从奥特曼到芭比娃娃,从泡泡玛特到乐高、Jellycat,这些品牌或被儿童挚爱、或被大人痴迷。但无一例外,他们都是专门的玩具公司,并通过动漫、衍生周边等形式,发展出自己的IP宇宙。不同的是,作为一家卖汉堡薯条为主业的快餐公司,麦当劳却能频繁推出火爆玩具。它到底有啥吸引力?《DT商业观察》以“麦当劳玩具”为关键词,整理了近30天抖音热门视频TOP10,发现这些视频可以归结为两类。

(图片来源:麦当劳微博)#麦当劳app崩了##麦当劳对讲机被炒至300元#等话题冲上热搜,对讲机的热度也走上巅峰,成为社交硬通货。那么,到底是谁在买麦麦对讲机?它凭什么会火?麦当劳的玩具生意为啥能制造爆款和话题?01麦当劳新玩具,成年人抢着玩玩具成顶流,并不是新鲜事。从奥特曼到芭比娃娃,从泡泡玛特到乐高、Jellycat,这些品牌或被儿童挚爱、或被大人痴迷。但无一例外,他们都是专门的玩具公司,并通过动漫、衍生周边等形式,发展出自己的IP宇宙。不同的是,作为一家卖汉堡薯条为主业的快餐公司,麦当劳却能频繁推出火爆玩具。它到底有啥吸引力?《DT商业观察》以“麦当劳玩具”为关键词,整理了近30天抖音热门视频TOP10,发现这些视频可以归结为两类。

(图片来源:小红书截图)

有麦门玩家自导自演了一场“股票涨不涨”的交易戏码,用“内部连线、串台泄密、终止交易”的情节三部曲,过了把谍战瘾。还有人在测试后发现,麦麦对讲机的公共频率可以和保安款对讲机对接。如果你意外跟小区的物业大哥对上线,那就主打“电波一线牵,连到就是缘”。一群看热闹不嫌事大的网友,甚至在麦门连线里散布了“肯德基疯四”的消息。这样的野生推销,一边让人感慨现实商战的朴实无华,一边让人忍不住夸夸,“麦门出品,良心好用啊”。如果简单总结麦当劳对讲机的两个出圈点——一是“拥有了对讲机=过了儿童节”的价值感。二是社交带来的自传播性。年轻玩家们享受对暗号、开发新玩法的乐趣,而这些玩法又因为“对讲”具备了很强的社交属性,让麦麦对讲机不断实现“人传人”。以上两点,与社交媒体上“把自己当小孩重新养一遍”“找搭子”等流行文化相契合。不出意外,在抖音“麦当劳玩具”的人群画像中,18-24岁和25-34岁的成年人是主要受众。

(图片来源:麦当劳微博)其实从这三类玩具的共性看,麦当劳收拢成年人的方式不外乎三点:热门IP、欢乐文化和共同记忆。麦当劳IP联名款玩具,主要借不同IP的情感内核与热度,让成年人找到情感寄托。麦当劳自有IP款玩具,更像是一种社交货币。正如奥特曼相信光、Jellycat有家族,麦当劳在中国形成了独特的“麦门”宇宙和信徒。被称为“麦门电波”的对讲机,是年轻人寻找认同感的通道,也是同门相交、识别自我身份的定位器。从这个角度来说,玩具是麦门play的一环,重要的不止是玩具好玩或IP热门,还有 “因为它是麦当劳啊”。03麦当劳的玩具魔法尽管玩具在成年人中玩得风生水起,但麦当劳“随餐赠玩具”的做法,最开始是针对儿童的营销策略。这事最早要追溯到上个世纪70年代中期。麦当劳危地马拉的经营者尤兰达·费尔南德斯·德科菲尼奥夫妇,在当年研发了一份“罗纳德菜单”。这份包含“一个mini版汉堡、一份小薯条和小份甜点”的菜单,为妈妈们解决了“孩子吃什么”的难题。而后,这个idea引来麦当劳广告代理商鲍勃·伯恩斯坦的注意。彼时麦当劳面临的困境在于——它并不招孩子喜欢,而鲍勃所在的公司需要帮它改变这样的处境。事情的转机,发生在一个平平无奇的早晨。在给儿子买早餐所用的纸盒中,鲍勃得到灵感——为什么不把餐品加玩具一起装到盒子里,让小朋友带着拆礼物的兴奋感去吃一份快餐?

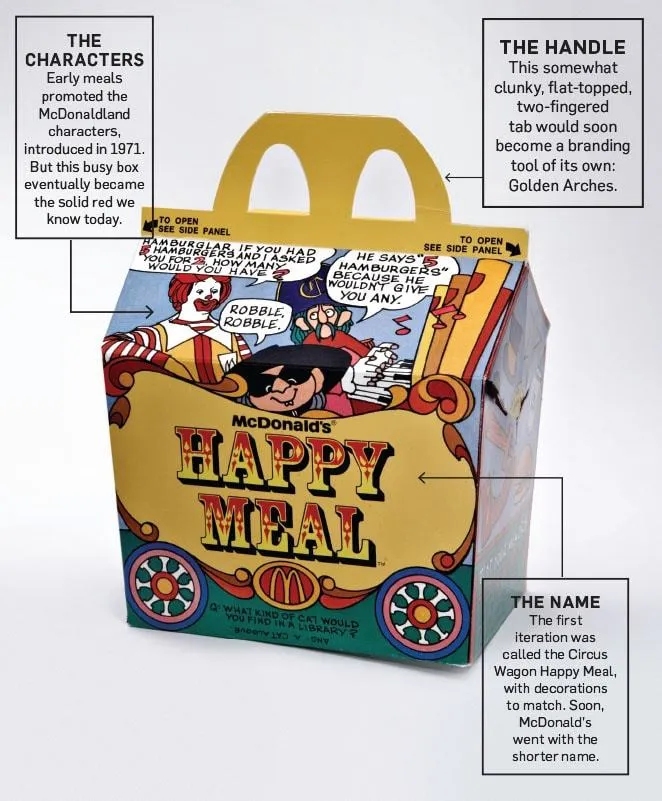

(图片来源:麦当劳微博)其实从这三类玩具的共性看,麦当劳收拢成年人的方式不外乎三点:热门IP、欢乐文化和共同记忆。麦当劳IP联名款玩具,主要借不同IP的情感内核与热度,让成年人找到情感寄托。麦当劳自有IP款玩具,更像是一种社交货币。正如奥特曼相信光、Jellycat有家族,麦当劳在中国形成了独特的“麦门”宇宙和信徒。被称为“麦门电波”的对讲机,是年轻人寻找认同感的通道,也是同门相交、识别自我身份的定位器。从这个角度来说,玩具是麦门play的一环,重要的不止是玩具好玩或IP热门,还有 “因为它是麦当劳啊”。03麦当劳的玩具魔法尽管玩具在成年人中玩得风生水起,但麦当劳“随餐赠玩具”的做法,最开始是针对儿童的营销策略。这事最早要追溯到上个世纪70年代中期。麦当劳危地马拉的经营者尤兰达·费尔南德斯·德科菲尼奥夫妇,在当年研发了一份“罗纳德菜单”。这份包含“一个mini版汉堡、一份小薯条和小份甜点”的菜单,为妈妈们解决了“孩子吃什么”的难题。而后,这个idea引来麦当劳广告代理商鲍勃·伯恩斯坦的注意。彼时麦当劳面临的困境在于——它并不招孩子喜欢,而鲍勃所在的公司需要帮它改变这样的处境。事情的转机,发生在一个平平无奇的早晨。在给儿子买早餐所用的纸盒中,鲍勃得到灵感——为什么不把餐品加玩具一起装到盒子里,让小朋友带着拆礼物的兴奋感去吃一份快餐? (图为:麦当劳开心乐园餐设计图)后来的事,大家都知道了。这种往儿童餐里加玩具的做法,让麦当劳变成小朋友心中的神奇魔盒,也为麦当劳的品牌布局,下了盘大棋。一个人对于童年所爱之物的记忆,往往能保留到成年。当吃着麦麦儿童餐的一代人长大,麦当劳已预先拥有了这代消费者的好感。从儿童期到成年,这份打开“魔盒”的神奇体验,为品牌一点点建立起忠诚度。不过麦当劳出玩具的背后,其实不乏现实的考虑和隐忧。不同于中餐的丰富选择,美式快餐的菜单很少焕新,薯条汉堡等核心餐品也难以翻出花样。在正餐缺少新鲜感的“硬伤”下,层出不穷的新玩具就开始为消费者创造独一份的记忆,成为赋予品牌魔法的金手指。但一款玩具带来的热度终究有限,爆款也难以复制。如果品牌希望让随餐玩具成为一项长线资产,难免得在“如何推新”上下足苦功。04写在最后如果放眼整个玩具市场的大盘,研究机构IMARC Group的数据显示,2023年全球玩具市场规模达到1830亿美元,预计到2032年市场规模将达到3260亿美元,2024至2032年的复合年增长率为6.5%。美国Toy association的一项调查表明,全球消费者在节日购买玩具的意向越发强烈,约有66%的成年消费者、71%的家长人群、81%的送礼人群,计划在节日购买新玩具作为礼物。有消费热情和大众注意力的地方,就有巨大潜力,也有品牌下场。今年六一,从麦当劳对讲机的疯抢、肯德基宝可梦系列的稳定发挥、再到必胜客与三丽鸥的联名五件套……不同品牌希望借玩具发力,为自己增添活力,分一杯羹。玩具玩得好,可能打破传统的品牌认知。但过度看中所谓“玩具生意”的商机、而忽略品牌内核,或许就只有一时的眼球效应。毕竟讲究情感抚慰和精神价值的玩具,本质上是一门锦上添花的生意。

(图为:麦当劳开心乐园餐设计图)后来的事,大家都知道了。这种往儿童餐里加玩具的做法,让麦当劳变成小朋友心中的神奇魔盒,也为麦当劳的品牌布局,下了盘大棋。一个人对于童年所爱之物的记忆,往往能保留到成年。当吃着麦麦儿童餐的一代人长大,麦当劳已预先拥有了这代消费者的好感。从儿童期到成年,这份打开“魔盒”的神奇体验,为品牌一点点建立起忠诚度。不过麦当劳出玩具的背后,其实不乏现实的考虑和隐忧。不同于中餐的丰富选择,美式快餐的菜单很少焕新,薯条汉堡等核心餐品也难以翻出花样。在正餐缺少新鲜感的“硬伤”下,层出不穷的新玩具就开始为消费者创造独一份的记忆,成为赋予品牌魔法的金手指。但一款玩具带来的热度终究有限,爆款也难以复制。如果品牌希望让随餐玩具成为一项长线资产,难免得在“如何推新”上下足苦功。04写在最后如果放眼整个玩具市场的大盘,研究机构IMARC Group的数据显示,2023年全球玩具市场规模达到1830亿美元,预计到2032年市场规模将达到3260亿美元,2024至2032年的复合年增长率为6.5%。美国Toy association的一项调查表明,全球消费者在节日购买玩具的意向越发强烈,约有66%的成年消费者、71%的家长人群、81%的送礼人群,计划在节日购买新玩具作为礼物。有消费热情和大众注意力的地方,就有巨大潜力,也有品牌下场。今年六一,从麦当劳对讲机的疯抢、肯德基宝可梦系列的稳定发挥、再到必胜客与三丽鸥的联名五件套……不同品牌希望借玩具发力,为自己增添活力,分一杯羹。玩具玩得好,可能打破传统的品牌认知。但过度看中所谓“玩具生意”的商机、而忽略品牌内核,或许就只有一时的眼球效应。毕竟讲究情感抚慰和精神价值的玩具,本质上是一门锦上添花的生意。